Luiza Sansão, exclusivo: A história do meu pai na ditadura militar; filme doloroso para ele rever e eu contar

Por Luiza Sansão, exclusivo

O homem com imagem estampada na carteira professional é meu pai, Luiz Antônio Sansão, fotógrafo, hoje com 74 anos.

Na época, ele tinha 22 e era militante da Ação Popular Marxista-Leninista (APML, ou simplesmente AP), organização clandestina de luta contra a Ditadura Militar iniciada no Brasil com o Golpe de 1964.

Abril de 1972, a primeira carteira profissional de Luiz Antônio Sansão

Estudante do curso de Ciências Sociais, havia presidido o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ao lado do amigo e companheiro de militância Paulo César de Oliveira e Sousa – o Paulinho “Parceiro”.

Por volta das 19 horas do dia 3 de dezembro de 1971, quando o Brasil vivia o auge da repressão, sob o governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), cerca de dez militares invadiram a casa dos meus avós, Raphael e Marília, onde Sansão morava em Juiz de Fora, Minas Gerais.

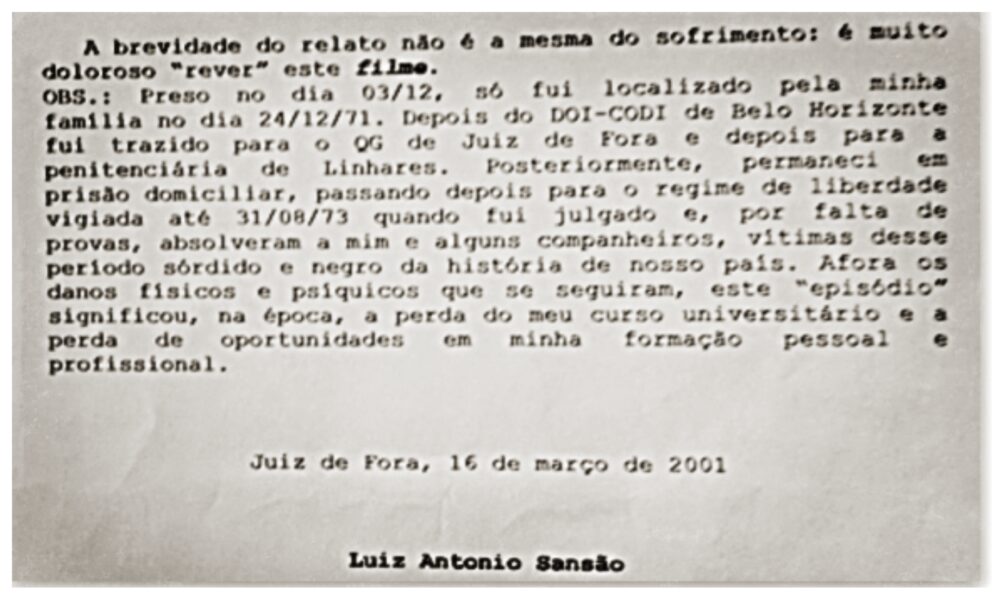

“Vasculharam canto por canto da casa, abrindo armários, despejando o conteúdo das prateleiras e gavetas ao chão e amedrontando todos com a brutalidade que ostensivamente demonstravam”, relatou meu pai no início do seu depoimento (imagem abaixo) à Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura, em 16 de março de 2001 – precisamente 29 anos, 2 meses e 13 dias após a noite em que foi preso por agentes da ditadura militar.

A Comissão de Indenização às Vítimas de Tortura de Minas Gerais foi a Juiz de Fora (a cerca de 260 km de Belo Horizonte) para ouvir meu pai e outros companheiros.

O relato de Sansão foi registrado na máquina de escrever de minha mãe, uma Smith Corona que havia sido do meu avô.

Apoie o jornalismo independente

Coube em duas páginas, mais exatamente 47 linhas.

”A brevidade do relato não é a mesma do sofrimento; é muito doloroso ‘rever’ este filme”, afirmou meu pai, na segunda página (veja abaixo).

Tão logo acabou o depoimento, Sansão teve taquicardia que o levou imediatamente a um cardiologista da cidade.

O filme segue sendo doloroso. Para meu pai, “rever”; pra mim, “assistir’’ e “contar’’ – como faço agora, nesta reportagem.

Finalmente, a história de meu pai

Em casa, somos quatro. Meu pai – desde a adolescência chamado por todos de Lula–, minha mãe, Marilene – mais conhecida como Leninha –, meu irmão, Leandro, e eu.

As refeições sempre foram momentos pra gente falar sobre as coisas do nosso dia a dia, sobre o que líamos no jornal – meus pais sempre assinaram a Folha de S. Paulo – e política. A política sempre foi parte fundamental da nossa vida familiar. Desde que me entendo por gente.

Dezembro de 1973: Leninha e o namorado Sansão, dois anos após o sufoco vivido pela prisão dele

Cresci ouvindo a história dos meus pais – sim, minha mãe, que já era namorada dele, também foi vítima daquele período – e dos companheiros de militância política de ambos.

Desde muito nova indignada com os impactos da ditadura militar sobre a minha família e tantas outras, eu idealizava um dia ser jornalista e contribuir, de alguma forma, para apurar violações praticadas pelos militares naquele período.

Hoje, aos 36 anos de idade, 12 como repórter cobrindo violações de direitos humanos – do passado e do presente – e convicta de que a história de Sansão e Leninha foi determinante para o caminho que decidi trilhar, finalmente conto essa história.

Meu pai foi vítima de sadismo, crueldade e morbidez.

Ético e gentil, ele é das pessoas mais humanas e generosas que conheço.

Não suporto a ideia de ele ter sido torturado como foi.

Sempre que penso em todo o mal que lhe causaram, sou tomada por um misto de dor e revolta muito profundas. Dói demais. Sinto como se um punhal me atravessasse.

Em meio a esses sentimentos, eu ainda não havia encontrado a melhor forma de contar história dele, não obstante tenha-a mencionado em outros textos.

Entre os dias 1º e 3 de abril deste ano, fui a Juiz de Fora (moro no Rio de Janeiro) entrevistar meu pai e minha mãe – na cidade onde nascemos e exatamente de onde partiram, na madrugada de 31 de março de 1964, as tropas do general Olympio Mourão Filho, em direção ao Rio de Janeiro, para derrubar o presidente João Goulart (Jango).

A história dos meus pais e de seus companheiros de militância política evidencia como a cidade de onde partiu o golpe foi também um importante polo de resistência contra a ditadura que banhou o país de sangue durante os 21 longos anos seguintes.

Foi algemado e encapuzado para o DOI-Codi de Juiz de Fora

Voltemos, pois, à casa dos meus avós.

Dona Marília e o senhor Raphael, pais de Sansão, em foto da década de 1990. Na noite de 3 de dezembro de 1971, eles tiveram a casa invadida e revirada por agentes do aparato militar. Foto: Arquivo pessoal

À época, as três irmãs do meu pai (Marisa, Laura Maria e Maria Helena) e o irmão mais velho (Dirceu) já não moravam mais com meus avós, somente meu pai e o irmão mais novo (Raphael), que, por sorte, não estava na casa no momento da invasão.

Quando os militares chegaram e começaram a revirar a casa, meu pai estava prestes a sair para encontrar minha mãe, então sua namorada.

Estranhando sua demora, ela telefonou para a casa dos meus avós e meu pai foi obrigado a atender com um dos agentes parado ao seu lado, atento ao que ele dissesse.

“Ele falou diferente, foi monossilábico. Achei estranho e resolvi ir lá”, conta Leninha, que já não o encontrou.

Enquanto os homens reviravam a casa, ao longo de aproximadamente três horas, dois deles levaram meu pai, algemado e encapuzado, para o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) de Juiz de Fora.

Ele passaria as próximas horas em um lugar que parecia o “porão de uma casa”, em suas palavras, “uma sala pequena onde tinha uma mesa de escritório, um birô”, sendo interrogado por um capitão do Exército.

“Ele dizia o tempo todo que era melhor eu dizer o que eu sabia ali porque senão eu iria para Belo Horizonte e lá ‘as coisas são diferentes’, e que eu saberia isso tão logo chegasse lá”, recorda meu pai.

Militante clandestino, ele já sabia, claro, o que acontecia nos centros de tortura da ditadura – Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e DOI-Codi.

À esquerda, o Quartel General do Exército em Juiz de Fora, onde Leninha (namorada) e Marisa (irmã) iam frequentemente pedir informações sobre Sansão. À direita, os locais onde ele esteve em Juiz de Fora. De cima para baixo: Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), Delegacia de Polícia (onde foi fichado e hoje funciona um conservatório musical) e Auditoria Militar (onde foi fichado). Fotos: Reprodução

Três anos haviam se passado desde a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) e o Brasil estava inundado de sangue: desaparecimentos forçados, prisões, torturas, assassinatos e ocultação de corpos de opositores do regime. Meu pai sabia, portanto, que talvez não voltasse jamais.

“Tive medo de morrer ali mesmo na estrada”

Era quase meia-noite quando o puseram na parte traseira de um camburão do Exército e pegaram a estrada, sob uma chuva intensa, rumo à capital mineira.

“Chovia, mas chovia tanto, uma chuva violenta. E, como a estrada para Belo Horizonte estava sendo construída, era barro puro. O carro rodava na estrada”, recorda.

Algemado e trancado no compartimento traseiro do camburão, ele não tinha como se equilibrar. Sem apoio, era jogado de um lado para outro enquanto o veículo chacoalhava. “Tive medo de morrer ali mesmo”, diz.

A viagem foi longa, já que as circunstâncias impunham lentidão. Por volta das três da madrugada, os dois militares fizeram uma parada para um café no município de Conselheiro Lafaiete.

“Aí eu falei com o sargento: ‘O senhor é responsável pela minha vida. Se esse carro virar, eu tô algemado aqui atrás, eu vou morrer’. Então ele me passou para a frente”, relata.

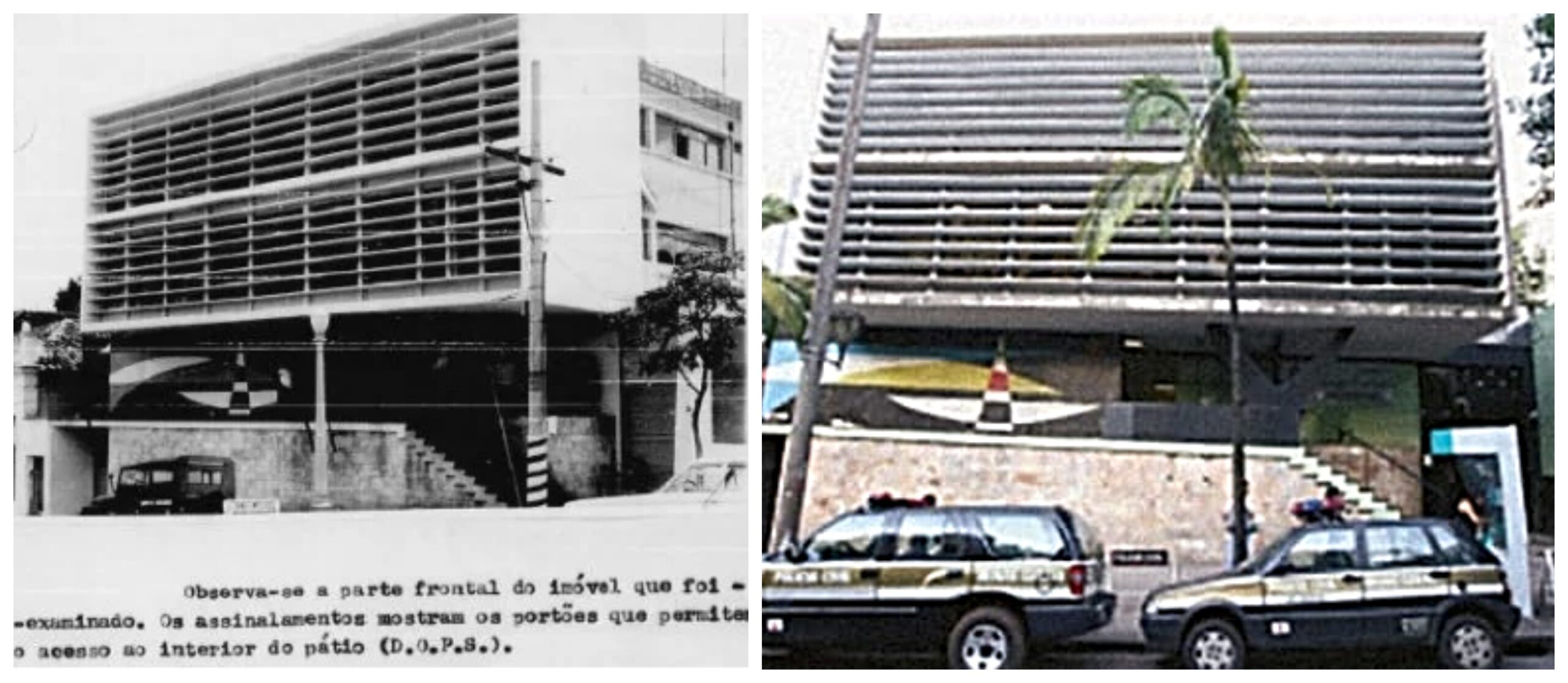

Amanhecia quando chegaram ao destino, Avenida Afonso Pena, 2.351, na região central de Belo Horizonte.

Os primeiros raios de sol lhe tocavam a pele quando saltou do camburão para adentrar o DOI-Codi, que funcionava na sede do DOPS.

Avenida Afonso Pena, nº2.351: Fachada do prédio que, durante a Ditadura Militar, foi sede do DOPS e do DOI-CODI em Belo Horizonte. Aí, inicialmente funcionava o DOPS. Em 1971, o DOI-CODI começou operar no 3° andar do imóvel. Até 2018, o espaço foi ocupada pela Delegacia do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil. Há um projeto de o local ser transformado em Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais, mas ainda não se concretizou

”Um batendo, outro berrando. Era um jogo pra eles”

“Me lembro que entrei em um corredor e no fundo desse corredor tinha um armário de objetos de limpeza. Me tucharam lá dentro, cheio de vassoura pendurada, um monte de coisa, não tinha luz, não tinha lugar pra sentar, e eu fiquei em pé no meio daquele troço lá da hora em que eu cheguei, umas seis da manhã, até meio-dia, mais ou menos”, recorda.

Retirado do armário, foi conduzido a uma das salas de interrogatório, onde ficou aguardando alguém aparecer.

“De repente, entra um sujeito na sala, era um sujeito enorme, já entrou e me levantou pelo colarinho e me jogou contra a parede. Me perguntou algumas coisas e tal, depois de repente ele ficou delicado”, conta.

A que ele atribuiu essa mudança de postura?, perguntei-lhe. “Primeiro, ele mostrou o que podia fazer, para depois amaciar, pra eu aceitar fazer uma ‘conversa’”, respondeu ele. E então chegaram outros homens.

Diante das sucessivas negativas do meu pai, as torturas físicas e psicológicas se intensificaram ao longo de horas.

“Pelas perguntas que faziam, eles já sabiam de tudo, talvez esperassem que eu confirmasse e tentavam arrancar mais coisas. E você continua negando e então as coisas vão ficando cada vez mais apertadas, vão te batendo, até que mandam tirar a roupa e continuam o interrogatório com você nu. Um batendo, outro berrando. Era um jogo pra eles”, conta.

Ao tirar e colocar as roupas, ele temia ainda que encontrassem a carteira de identidade da minha mãe, que ele havia escondido sob a palmilha do sapato.

Leninha não era militante da AP, mas era sua namorada, pertencia ao mesmo meio de debates políticos e também cursava Ciências Sociais – motivos mais do que suficientes para ir parar nas mãos dos militares.

Já era noite quando levaram-no para outra sala e ordenaram que ele “deitasse um pouco” – no chão.

Exausto, ele sentiu que “apagou”, mas o sono foi interrompido menos de meia hora depois.

“Acordei com eles me chutando e gritando. Completamente psicopatas. E aí começava tudo outra vez”, relembra.

“Amarraram fios na minha genitália e começaram a dar choques”

Agora a sala era maior e com instrumentos de tortura mais sofisticados. “Amarraram fios nas minhas orelhas e na minha genitália e começaram a me dar choques”, relata.

Assim, a corrente elétrica passava pelo corpo todo. “E eles lá, rindo. Para eles era uma festa”, lembra.

“A corrente [elétrica] era contínua. Quando eles viam meu desespero, eles paravam [e perguntavam]: ‘Vai falar? Não?’, e continuavam. Era uma manivela o regulador de intensidade. Magneto. Como aqueles telefones antigos”, explica.

“Me colocavam segurando dois fios, um em cada mão, eu ficava tomando choque e não conseguia largar. Eles iam rodando a manivela, eu tentava, mas não conseguia soltar”, completa.

Naquela mesma noite ou no dia seguinte, ele não sabe mais ao certo, meu pai foi jogado em uma das celas que ficavam no andar de baixo da casa.

“Me lembro que era uma cela grande e tinha um pilar onde estava escrita uma frase do Nietzsche: ‘O que não me mata me fortalece’. E tinha, sugestivamente, nessa cela, uma gilete”, conta.

Depois de cerca de uma semana entre violentos interrogatórios, com espancamentos e choques elétricos, sendo acordado a qualquer hora da madrugada para novas sessões de tortura e sem contato com ninguém, nem mesmo outros presos, levaram-no pela primeira vez para um presídio comum, onde ele passaria a também ficar uma parte do tempo, indo e voltando do DOI-Codi: “Tenho impressão de que era para desocupar as dependências de tortura, porque mais pessoas continuavam chegando”.

Nas delegacias comuns, não havia os aparatos de tortura com que os militares tinham equipado o DOPS e o DOI-Codi – órgãos criados especialmente para isso.

Quando ele era levado para a delegacia, a tortura física cessava, pois era mantido nas condições de presos comuns e, com sorte, conseguia comer um pão com ovo.

Mas nem sempre estar fora do DOI-Codi significava estar nessa delegacia.

Certa vez, em um fim de tarde, militares enfiaram-no em um fusca azul e dirigiram até a casa onde ele havia morado por um período com mais três companheiros da AP: Geraldo Cruz Pires Ribeiro, Luiz Carlos Alves e Etelvino (de cujo sobrenome meu pai não se lembra).

Era uma república de estudantes em uma casa localizada na Rua Pouso Alegre, na zona leste da capital mineira.

No volante, um militar posicionou o Fusca de modo que fosse possível ver a entrada da casa, enquanto outro, sentado no banco de trás com meu pai, segurava um rifle contra a sua cabeça: “Se alguém chegar e você não falar, você morre”, ameaçavam.

Foram horas com o cano da arma na cabeça, ouvindo ameaças e vivendo o medo de algum companheiro chegar até a casa.

Essa lembrança marcou profundamente Sansão.

Uma angústia até hoje perceptível em seu rosto quando recorda: “A sensação foi terrível. Eu só conseguia torcer pra não chegar ninguém”. Felizmente, ninguém apareceu.

Provavelmente, os companheiros haviam abandonado a casa, que já estava vazia quando os militares a invadiram. Ao ouvir o relato de meu pai, percebo que esse foi um dos momentos de maior alívio.

Para ele, o principal motivo de a AP ter sido tão perseguida pela Ditadura Militar estava ligado à relação que a organização conseguiu estabelecer com os vários setores da sociedade na época.

Nascida no seio da Igreja Católica e de seu trabalho de base, a AP não preconizava a guerrilha como forma de combate à ditadura.

“Nossa ação era conscientizadora em todos os setores de atividade, o que tornava mais fácil a aceitação da AP nos meios sociais. E isso preocupava sobremodo os agentes da ditadura, que viam o trabalho da AP como mais profícuo, por isso mais ‘perigoso’ para o regime do que a ação guerrilheira, capaz de provocar reprovação da sociedade pelas ações, muitas vezes, violentas [embora legítimas]”, explica Sansão.

Os 25 dias passados sob intensa tortura em Belo Horizonte foram os primeiros de um total de três meses de prisão.

Enquanto meu pai permanecia nos porões da capital mineira, familiares e amigos se mobilizavam em Juiz de Fora para descobrir seu paradeiro e resgatá-lo com vida.

Mobilização para resgatar Sansão

A partir do momento em que meu pai foi sequestrado pelos militares, seus pais, irmãos e a então namorada (minha mãe) se uniram à sua procura.

Tão logo Luiz Antônio Sansão foi preso, seus pais, irmãos e a namorada Leninha saíram à sua procura. Nesta foto da decáda de 1990, estão pais e filhos, inclusive Luiz Antônio. Atrás, da esquerda para a direita, ele é o quarto. Na mesma fila, aparecem as irmãs Marisa, Maria Helena e Laura Maria e os irmãos Dirceu e Raphael. Na frente, Dona Marília e Raphael. Foto: Arquivo pessoal

Minha mãe e minha tia, Marisa, iam frequentemente ao Quartel General de Juiz de Fora, para pedir informações.

Percorriam casas de conhecidos, colhendo assinaturas de vizinhos, amigos, professores, pessoas influentes na cidade para um abaixo-assinado que afirmava que aquelas pessoas tinham conhecimento de que Sansão estava desaparecido desde 3 de dezembro e era uma pessoa idônea.

Participou ativamente da mobilização, sendo fundamental não apenas no resgate do Sansão como de diversas outras vítimas da ditadura, o missionário holandês Jaime Snoek – mirado pelos militares em função de seu importante trabalho no campo dos direitos humanos e resistência política.

Referência na ala progressista da Igreja Católica e estudioso da Ética e Teologia Moral, padre Jaime havia liderado, em 1958, a fundação da Faculdade de Serviço Social da UFJF – onde minha mãe viria a lecionar ao longo de três décadas.

Tendo acolhido tão profundamente tudo o que nossa família passou naquele período, padre Jaime esteve presente nas nossas vidas até falecer, em 29 de setembro de 2013, deixando muita saudade e um grande legado ético.

No âmbito da política institucional, destacou-se o deputado estadual Tarcísio Delgado (MDB), que, no final de 2001, foi pessoalmente ao DOI-Codi de Belo Horizonte cobrar dos militares informações sobre o paradeiro de jovens de Juiz de Fora.

Mostraram-lhe, então, alguns presos, como uma espécie de “garantia” de que estavam vivos.

Meu avô, Raphael Sansão, acabou também conseguindo a confirmação de que o filho se encontrava no DOI-Codi, em Belo Horizonte, por meio de conhecidos ligados ao Exército.

Somente na véspera do Natal de 1971, minha mãe, meu tio Dirceu (irmão mais velho do meu pai) e meus avós tiveram certeza de onde meu pai estava.

Foram para Belo Horizonte no dia 24 de dezembro e, no DOI-Codi, meu pai lhes foi apresentado como uma prova de que estava vivo.

“Quando vi seu pai, foi um choque. Ele era pele e osso, parecia uma caveira, muito magro. Pálido, cheio de olheiras, num estado…”, descreve minha mãe.

“Lembro que mamãe tinha emagrecido muito, estava magérrima, e quando eu a vi daquele jeito, comecei a chorar, vendo o estado dela”, conta meu pai.

Após 25 dias de terror no DOI-Codi de BH, a volta para Juiz de Fora

Em 28 de dezembro, após 25 dias de terror em Belo Horizonte, meu pai foi finalmente transferido para Juiz de Fora.

“Vim num carro com três ou quatro militares sem farda, todos do serviço secreto, do DOI-Codi. Quando a gente estava passando pelo [bairro] Morro da Glória, sua mãe estava passando em frente à igreja, voltando do trabalho para casa. Eu a vi e não podia fazer nada, mas fiquei feliz da vida”, conta, manifestando um sentimento que só quem esteve encarcerado por um longo período (e sem contato com nenhuma pessoa próxima) poderia ter.

A imagem da minha mãe naquele momento, ainda que sem poder tocá-la ou falar com ela, era como finalmente acreditar que ele estaria de novo em casa.

Na cidade natal, meu pai pôde passar a virada de ano de 1971 para 1972 em casa com a família.

Mas foi obrigado a se apresentar no QG do Exército logo após o Ano-Novo e enfrentou novos interrogatórios, dessa vez para “oficializar os depoimentos”.

Permaneceu preso no próprio QG por alguns dias, sendo posteriormente transferido para a Penitenciária de Linhares, junto com companheiros de militância: Domingos Sávio do Nascimento, o Dominguinho (hoje falecido); Marco Aurélio; Paulinho “Parceiro” e Ricardo Cintra.

Geraldão e Luiz Carlos conseguiram escapar: o primeiro exilou-se no Chile, o segundo em São Paulo, onde viveu clandestinamente por muitos anos.

Nesse período, foi fundamental a atuação do advogado Winston Jones Paiva, que defendeu muitos presos políticos, inclusive meu pai.

“Winston foi o grande responsável pela absolvição do grupo dos cinco que ficaram presos em Linhares. Competente, arguto e, embora extremamente técnico, soube fazer da tribuna o espaço onde extravasou sua indignação com a coragem de um destemido. Estreitamos nossos laços de amizade desde então”, diz minha mãe.

“Winston foi o grande responsável pela absolvição do grupo dos cinco que ficaram presos em Linhares. Competente, arguto e, embora extremamente técnico, soube fazer da tribuna o espaço onde extravasou sua indignação com a coragem de um destemido. Estreitamos nossos laços de amizade desde então”, diz minha mãe.

Meu pai passou à prisão domiciliar no final de fevereiro de 1972 e, mais tarde, ao regime de “liberdade vigiada”.

Impactado psicologicamente pelas torturas sofridas e pelos três meses de cárcere, ele tentava entender o que faria dali para frente.

Se, por um lado, os militares ameaçaram matá-lo caso ele voltasse ao curso de Ciências Sociais, por outro não poderia voltar à universidade antes do fim do processo, já que não eram aceitas matrículas de presos políticos.

Quando Winston lhe conseguiu a tal “liberdade vigiada”, em 1973, passou a frequentar um cursinho no Centro da cidade e, ao final daquele ano, passou no vestibular para Engenharia na UFJF.

Pouco antes do exame, entretanto, aconteceu seu julgamento: em 31 de agosto de 1973, ele foi absolvido.

“Afora os danos físicos e psíquicos que se seguiram, este episódio significou, na época, a perda do meu curso universitário e a perda de oportunidades em minha formação pessoal e profissional”, afirmou Sansão em seu depoimento à Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura, em 2001.

Em 2001, a Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura foi a Juiz de Fora ouvir os depoimentos dos presos políticos da cidade que haviam sido torurados, entre os quais Sansão. O jornal da cidade, Tribuna, publicou matérias sobre o assunto

Apaixonado por música desde sempre e dono de uma bela voz, meu pai estava inscrito para prestar vestibular para a Faculdade de Música Villa-Lobos, no Rio, quando teve esse sonho interrompido pela prisão.

Retornou à UFJF em 1974, já que até o ano anterior ele lutava na justiça por sua absolvição.

Formou-se matemático e lecionou por muitos anos. Mas, filho de fotógrafo dos bons, aprendeu cedo o ofício com o pai, ao lado do qual conduziu o Foto Sansão em Juiz de Fora ao longo de duas décadas – o que o levou a deixar a sala de aula.

União e medo, marcas indeléveis na alma

Os Sansão são muito ligados. A história da prisão do meu pai, especialmente, fez com todos se unissem.

A foto abaixo ilustra bem. É de 1983, eu não era nascida. Nela estão meus avós, os filhos e netos.

No cantinho à esquerda, meu pai, meu irmão no colo (é cinco anos mais velho que eu) e minha mãe.

Os Sansão, 1983: A família uniu-se especialmente após a prisão de Luiz Antônio. Foto: Arquivo pessoal

Mas os anos seguintes também foram marcados por medo. Muitas vezes, andando pelas ruas, meu pai pensava estar sendo perseguido.

Certa vez, quando as luzes do cinema se acenderam, ao final de um filme, avistou um homem muito parecido com um de seus torturadores.

“A silhueta e os cabelos eram iguais, minha filha”, disse-me ele, que acreditou estar sendo vigiado.

Passou a olhar em volta quando ia ao cinema, para ter certeza de que não estava sendo observado.

A tortura deixa marcas indeléveis – na alma.

Numa tarde, em meados dos anos 1990, ao tomar um café na tradicional lanchonete Dia & Noite, onde ia sempre, próxima à sua loja, deparou-se com um homem que o mirou profundamente, surpreso. Eis a cena narrada por meu pai:

– Você está me reconhecendo? – perguntou-lhe o homem, que havia sido seu carcereiro em suas passagens pela delegacia de presos comuns em Belo Horizonte.

– Estou, respondeu meu pai.

– De onde?

– Você foi meu carcereiro em Belo Horizonte.

– Você tem raiva de mim?

– Não. De você, não. Você foi só meu carcereiro. Raiva eu tenho dos outros, dos que me torturaram.

Despediram-se. Nunca mais se viram.

Foram absolvidos também, no mesmo período, e em processos diferentes, companheiros que seguiram na vida da nossa família – amigos dos meus pais cuja história admiro muito.

Tendo crescido em meio aos encontros desses amigos, que compartilharam a barra daquele período, tive a oportunidade de ouvir, desde a infância, relatos de tempos que não vivi, mas que sempre estiveram presentes demais na minha vida e na da minha família.

Por todos os que estiveram nos porões da ditadura

O fato de as comissões da verdade terem tardado tanto a ser implementadas no Brasil causou um prejuízo histórico imensurável e incorrigível.

Num país onde torturadores e assassinos chegaram ao fim de suas vidas sem responderem criminalmente pelos horrores que praticaram, vimos na história recente um sujeito que os idolatra ser alçado à presidência com um discurso de defesa da ditadura e apologia à tortura – cujo clã ostenta camisetas com a imagem do coronel torturador Brilhante Ustra.

Como já disse, não sou capaz de contar sobre meu pai sem sentir, a um só tempo, profunda dor e revolta pelo que lhe fizeram.

Tenho orgulho imenso pela trajetória desse homem que tenho o privilégio de chamar de Papai e da brava mulher que lutou e resistiu ao seu lado, juntou seus cacos dia após dia depois da situação desumana a que ele foi submetido – a minha Mãe.

A história do meu pai não será esquecida. Contá-la é não permitir seu apagamento.

Lembrar sempre será uma forma de resistir.

Por ele, por seus companheiros e companheiras de luta, por todas as pessoas que estiveram nos porões da ditadura.

Por cada família impactada pelo horror daquele período.

Somente com memória, verdade e justiça é possível combater “o que não tem decência, nem nunca terá” – como canta Chico Buarque de Holanda em “O que será” (1976).

O afeto e a cumplicidade no olhar dizem tudo. À esquerda, Leninha e Sansão, em janeiro de 2024. À direita, os dois e a filha Luiza, em 2021. Fotos: Arquivo pessoal

Leia também

Adriano Diogo: ‘Camilo devolveu a voz a Alexandre Vannucchi, que a ditadura tentou calar’

Militares torturaram e mataram jornalistas durante a ditadura

Publicação de: Viomundo